Die Hälfte der Deutschen sagt JA zum bedingungslosen Grundeinkommen

14. Jun 2017 • News • Ipsos • Marktforschung • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft • Finanzdienste • Arbeitswelt

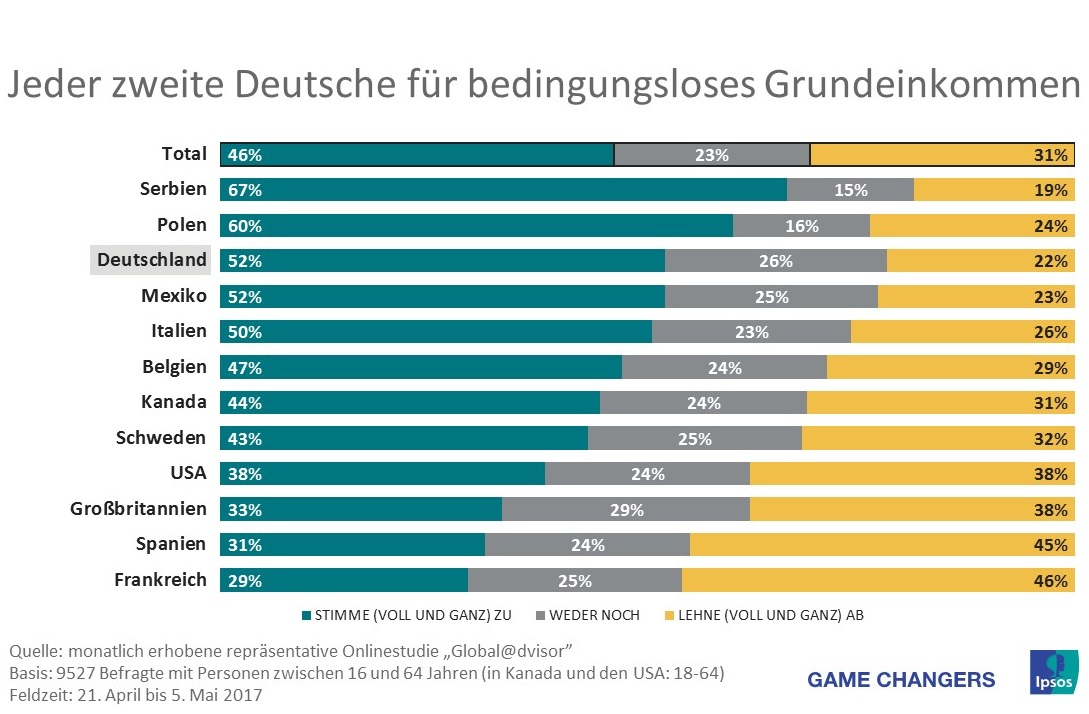

Eine länderübergreifende aktuelle Studie von Ipsos zeigt, dass jeder zweite Deutsche für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens ist. Ein Viertel der Deutschen steht dem Thema neutral gegenüber. Damit liegt Deutschland hinter Serbien und Polen ex equo mit Mexiko an dritter Stelle der Befürworter.

Eine länderübergreifende aktuelle Studie von Ipsos zeigt, dass jeder zweite Deutsche für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens ist. Ein Viertel der Deutschen steht dem Thema neutral gegenüber. Damit liegt Deutschland hinter Serbien und Polen ex equo mit Mexiko an dritter Stelle der Befürworter.

Jeder zweite Deutsche (52%) ist für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Nur jeder fünfte (22%) spricht sich dagegen aus, fast ebenso viele sind in dieser Frage unentschieden. Das ergab eine aktuelle länderübergreifende Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit hinter Serbien und Polen, wo 67 bzw. 60 Prozent der befragten Personen ein universelles Grundeinkommen befürworten.

Am wenigsten Fürsprache erhält das Grundeinkommen in Spanien (31%) und Frankreich (29%). Dort wird es von fast jedem zweiten Befragten abgelehnt (45% bzw. 46%). In den USA (je 38%) und in Großbritannien (33% Zustimmung, 38% Ablehnung) sind Zustimmung und Ablehnung nahezu gleichgroß.

Weitere Themen der Studie

- Grundeinkommen als geeignetes Mittel gegen Armut

- Mehr Zeit für Familie und soziales Engagement

- Sinkende Arbeitsmoral bei Einführung eines Grundeinkommens

- Deutsche bei der Finanzierung des Grundeinkommens vergleichsweise optimistisch

Studiensteckbrief

Im Rahmen der repräsentativen Onlinestudie „Global@dvisor“ wurden 9527 Interviews mit Personen zwischen 16 und 64 Jahren (in Kanada und den USA: 18-64) geführt. Stichprobengröße in Deutschland: 1.007 Befragte. Feldzeit: 21. April bis 5. Mai 2017.

Die Studie wurde über das Ipsos Online Panel in insgesamt 12 Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko, Polen, Serbien, Spanien, Schweden, USA.

Es wurde eine Gewichtung der Daten vorgenommen, um die demografischen Merkmale auszugleichen und damit sicherzustellen, dass die Stichprobe die aktuellen offiziellen Strukturdaten der erwachsenen Bevölkerung eines jeden Landes widerspiegelt. Mexiko hat eine niedrigere Internetdichte und repräsentiert bei dieser Online-Umfrage daher die Bevölkerung in eher urbanen Gebieten mit eher höherer Bildung und Einkommen als die Gesamtbevölkerung.